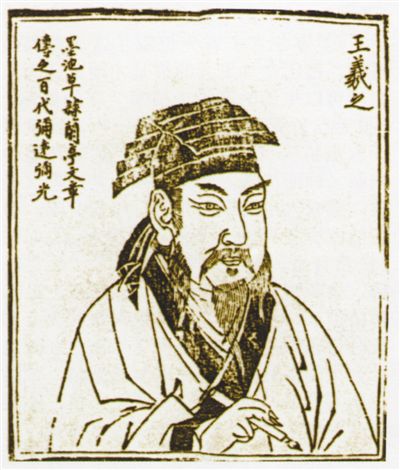

王羲之像。資料圖片

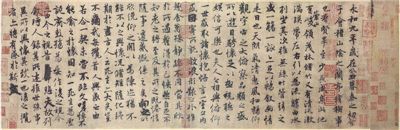

《蘭亭集序》。資料圖片

行書,取楷書與草書中和之道,卻獨具風采,行云流水間揮就,無拘無束,酣暢淋漓。而細品行書氣質,文而不華,質而不野,不激不厲,溫文爾雅——是為君子之道。

平點、豎點、俯點、昂點,照應有致;短橫、長橫、上挑橫、下彎橫,自然取勢……小變楷體、吸納草法之后,行書點畫騰挪,引帶翻轉,縱橫自如,千姿百態。

行書,原取楷書與草書中和之道,卻獨具風采,行云流水間揮就,無拘無束,酣暢淋漓。而細品行書氣質,文而不華,質而不野,不激不厲,溫文爾雅——是為君子之道。

相間流行者不真不草

漢朝國力鼎盛,書法承秦制而開新氣象。隸書之后,人們創造了書寫更簡省、更合時宜的楷書和草書。然而楷書點畫規矩,可得法度但書寫繁瑣;草書結構簡省,不拘章法卻難辨其形。于是在實際書寫中,孕育出一種新的書體——行書。

明代陶宗儀《書史會要》記載:“蓋自隸法掃地,而真幾于拘,草幾于放,介于兩間者,行書有焉,不真不草是也。”

行書一出,取楷書、草書之長,筆畫簡略卻風流婉約,字體“務從簡易,相間流行”。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”,皆筆畫飄逸、流暢易識。

據載,后漢潁川(今河南省許昌市禹州市)書法家劉德升整理、創造了行書。張懷瓘《書斷》說:“行書者,乃后漢潁川劉德升所造。”《許昌縣志》卷十八有載:“劉德升,字君嗣,后漢潁川人。始作行書。”劉德升因而被稱為“行書鼻祖”。大書法家鐘繇、胡昭師從劉德升,精研其書而達較高境界,素有“胡肥鐘瘦”美名。

時至魏晉,行書廣為流傳。當時社會動蕩,連年戰亂,民不聊生,文人名士疲于政治斗爭,多懷“不事王侯,高尚其事”之心。他們隱逸遁世,縱情山水,瀟灑的行書恰合心境,因而書者甚多,名家輩出。個中翹楚,當屬“書圣”王羲之。

東晉穆帝永和九年,王羲之與一眾名士在會稽山陰(今浙江紹興)的蘭亭集會,臨流賦詩,抄錄成集,眾人請王羲之寫序文。王羲之微醺之際,意興盎然,著蠶繭紙,執鼠須筆,寫就“天下第一行書”——《蘭亭集序》。

《蘭亭集序》全篇28行、324字,其真跡已失傳,存世蘭亭集序以唐朝馮承素摹本為最著,因卷首有唐中宗李顯神龍年號小印,故稱“神龍本”;另有虞世南臨本、褚遂良臨本。

《蘭亭集序》通篇筆勢縱橫,虛實相間,飄逸豁達,自然天成,每一處都透露出士族子弟的風流人格。王羲之提煉前人“自然、飄散、野逸”的樸實書風,引向精美妍麗、注重技巧的新境界。因是酒后寫就,其間多有涂抹錯字痕跡,反倒更添瀟灑之美,當得上“遒媚勁健,絕代更無”的美譽。

承二王遺風尚法求變

康有為《廣藝舟雙楫》云:“隋碑內承周齊峻整之緒,外收梁陳綿麗之風。故簡要清通,匯成一局……皆薈萃六朝之美,成其風會者也。”

南北朝時期朝代更迭、政局混亂,但書法承東晉之氣象,開辟“南秀北雄”的書風,為隋唐行書發展打下了基礎。

唐以“身、言、書、判”為標準銓選官員,并設“書學”專門培養書法人才。這一時期,楷書成為官方字體。人們多追求“楷法遒美”。行書由“尚韻”轉變為“尚法”,一改東晉以來自由舒放的書風,表現出雄渾勁健的風格來。

這一時期推動行書發展的,首推太宗李世民。唐太宗極力推崇王羲之書法,曾征集王羲之的手跡,達“三千六百紙”之多。

唐何延之《蘭亭記》記載,唐太宗尋《蘭亭集序》真跡而不得,聽說真跡在王羲之第七代孫智永和尚的弟子辯才手中,便多次派人去索取,辯才推托不知真跡下落。于是,太宗改為智取,派監察御史蕭翼前去,佯裝成書生接近辯才,才得到真跡。拿到真跡,太宗愛不釋手,命書法家趙模、馮承素等人臨摹數本,分賜給親貴近臣。他本人更是將真跡“置于座側,朝夕觀覽”,視為神品。太宗駕崩后,真跡隨葬昭陵。

太宗以帝王之身推崇行書,一時間“崇王”之風盛行,代表書法家有虞世南、褚遂良等。而以李邕、顏真卿為代表的書法家另辟蹊徑,承“二王(王羲之、王獻之父子)”書風而獨創豐腴雄健的陽剛風格。

唐天寶十五載(公元756年),安祿山叛軍圍攻常山,顏真卿兄長、常山太守顏杲卿與其子顏季明慘死于戰亂。顏真卿懷著滿腔悲憤寫就《祭侄文稿》,通篇氣勢磅礴,不受工拙筆法拘束,用筆隨情感變化而波瀾起伏,悲憤激昂之情流露于筆端。

《祭侄文稿》被譽為“天下第二行書”。元代陳繹評價其“沉痛切骨,天真爛然,使人動心駭目,有不可形容之妙,與《禊序稿》(按:《蘭亭集序》別稱)哀樂雖異,其致一也”,認為《祭侄文稿》是可以媲美《蘭亭集序》的絕品。

書中看興衰風流古今

五代局勢混亂,社會風氣變化,導致書法藝術發展緩慢。宋初,書學者面臨“無師可從、無法可依”的窘境。趙構《翰墨志》記載:“本朝承五季之后,無復字畫可稱。”

面對這一尷尬局面,歐陽修感嘆“書之盛莫盛于唐,書之廢莫廢于今”,提出“學書為樂”的書學思想。行書開始以一種尚意抒情的新面目出現。

隨著北宋政局穩定、經濟繁榮,涌現了一批優秀書家,其中蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄的書法別具一格。四大書法家均以行草或行楷見長,其中最能體現宋代“尚意”書風的,當屬“天下第三行書”——蘇軾的《黃州寒食帖》。

《黃州寒食帖》為蘇軾被貶黃州第三年寒食節所作,筆酣墨飽,氣勢奔放,跌宕起伏,字里行間流露惆悵孤獨之情,被歷代書家奉為神品。黃庭堅評論此帖:“此書兼顏魯公、楊少師、李西臺筆意,試使東坡復為之,未必及此。”

經歷過短暫的繁榮,行書在南宋以后走向凋零,書家多效仿“四大家”而無出其右。時至明清,統治者禁錮思想,追捧字體方正、大小一律的楷書“臺閣體”“館閣體”,行書反而流于俗媚。

是時,以張瑞圖、徐渭、鄭板橋為代表的書家不拘小節、縱筆揮灑,創造了各具特色的行書作品,被稱為“尚態”或“尚勢”書風。

清末尊碑抑帖,書法技法和字體審美發生改變,行書中多融入北碑元素,形成了一種古樸、寬博、凝練的行書書體,后人稱之為碑行書,對后世影響深遠。

唐代張懷瓘《書議》評價行書“筆法體勢之中,最為風流者也”。行書剛柔相濟,變化靈活,傳于現代,不僅作為一種字體存在,更滿帶藝術氣質,出現在藝術家的作品中。它表情、達意、傳神,展示了獨具中國氣派的藝術美。