李媛和航母的聯系要從20多年前說起。

當還在讀書時,她在宿舍觀看了美國電影《壯志凌云》。影片中,湯姆·克魯斯扮演的飛行員駕駛F-14艦載機在卡爾文森航母上彈射起飛、定點著艦的場景讓李媛熱血沸騰。

“當時我就在想,如果有一天我也能從事這方面的工作該多好。”也正是在那時,李媛腦海里浮現了中國的航母出海、艦載機起降成功的畫面。

2012年11月23日,隨著飛行員駕駛殲-15戰斗機穩穩降落在“遼寧艦”上,這一畫面變成現實。作為航母特種裝置的設計者,她在甲板上親歷了那一刻:“試驗成功時,身邊所有人都喜極而泣,那種熱血沸騰比當初看電影來得更真實深刻。”

李媛現任中船重工第七〇四研究所軍品三部專業科科長,她說自己喜歡這樣一句話:大歷史、小工匠、擇一事、終一生。夢想要用匠心去打造,要用一生去實現。

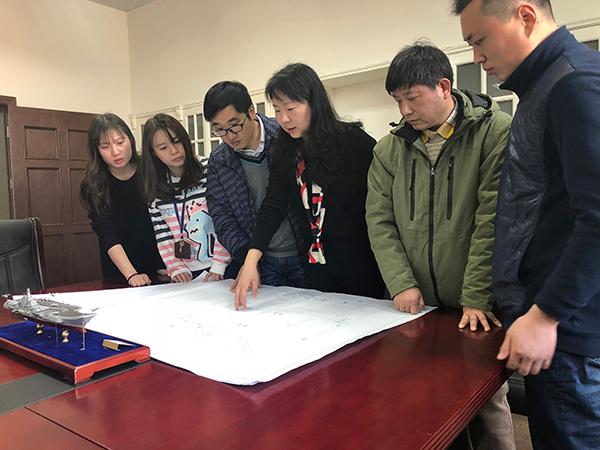

李媛(左四)和同事在工作。

27歲接手研發工作

在接手“遼寧艦”某特種裝置設計研發工作時,李媛曾受質疑。

1999年,22歲的李媛從山東工業大學自動控制系畢業,進入中船重工第七〇四研究所。剛到單位的時候,她就發現走廊上掛滿了世界各國航母的照片。這時李媛才告訴自己:“我真的做這個了。”

“就是一個很活潑的小姑娘。”李媛的帶教師父、原專業科科長鄭重還記得她剛來時的樣子。因為軍工行業的特殊性,鄭重對待徒弟十分嚴格,并沒有因為李媛是小姑娘而放松要求。

鄭重慢慢發現,自己下達的任務,李媛不僅能夠接下,還能虛心去學習,“不是所有人都有勇氣接,越是困難的時候,她越愿意鉆。”

2004年,27歲的李媛接到了“遼寧艦”航母特種裝置的設計研發工作。“當時把任務給她,我也斗爭了很久。”鄭重回憶,最終,李媛對工作的責任心和不服輸的精神讓他做出了決定,“我覺得她可以。”

但這一決定仍然引起了質疑。

航母艦載機起降,是一項世界性技術難題,它關乎著飛行員的生命安全,也因此被譽為“刀尖上的舞蹈”。它的精度要求高,高到目前國內已沒有合適的檢測來檢測它的精度;使用環境惡劣,安裝在振動沖擊最為劇烈的試驗區域。就連軍事裝備水平較高的法國、俄羅斯也在這些技術難點望而卻步,轉向外購或研制替代產品。

李媛記得,自己剛接手研發工作后,經常要出差參加各類研討會。在她印象中,會場一般都坐滿了頭發花白的老專家,她就扎著馬尾坐在中間,用她的話來說,覺得“特別不協調”。“當時就有人開玩笑說‘你們所里是不是沒有人了,怎么把你派來了?’”“就連我們自己的飛行員也會質疑,你們行嗎?”李媛回憶。

“有質疑沒關系,我們要用事實說話,要有創新思維,就是別人沒有搞的我們要敢想敢闖敢試敢干,別人搞失敗的我們要迎難而上,做排頭兵和先行者。”李媛開始埋頭進行各類試驗,她要用科學打破質疑。

事實上,這一項目并非李媛的專攻,很多知識她需要從頭學起。

飛行員口中的“阿拉丁神燈”

接手研發工作后,李媛面對的是數不清的挑燈夜戰、野外試驗,在零下二三十攝氏度的地方安裝調試。

師父鄭重對此最有發言權,他記得李媛當時經常加班,“一天工作八小時是遠遠不夠的,經常抱著書,看著看著就到半夜里了。”最忙時候,李媛一年在外出差160余天,連續28天住在船上。

船上生活條件艱苦,女同志的日常工作生活更為不便。李媛沒有在困難面前退縮,她和男同志一樣在狹窄樓梯和通道內爬上爬下左右穿梭、在風急浪高的舷側系著安全帶穿著救生衣檢查試驗區域設備。整船只有兩間女廁,有時為了提高效率節省時間,李媛甚至少喝水、不喝水。

在建造階段,船艙就像坐進大熱天被暴曬過的汽車里一樣,滾滾熱浪撲面而來。金屬切割聲、打磨聲,各種噪音不絕于耳,煙霧、粉塵、汗臭,將她團團包圍。

在試驗階段,為了掌握更多的數據樣本,還需要在惡劣海況下進行。有一次,海區迎來了大風降溫天氣和極端海況,隨著船的高速航行,試驗區域相對風速達到每秒數十米,接近颶風風速。一踏上試驗區域,人就會被狂風吹得倒退幾步,身體必須與地面成夾角才能保持平衡。

然而越是風浪大,李媛越是“興奮”,因為這是測試設備在極端情況下穩定性的最好機會。

在李媛的帶頭下,大家迅速到位,身穿救生衣腰系安全帶,對設備做試驗前的例行檢查。那時正值零下十多攝氏度,凜冽的海風吹打著,她忍著刺骨的寒冷,摘掉手套徒手使用無水酒精棉球對精密設備進行擦拭。手指伸出不到兩分鐘就已凍僵,但她以身作則咬緊牙關帶領檢查人員輪番上陣,做好試驗準備,確保了試驗成功。

有小戰士后來開玩笑地對她拱拱手:“媛姐,我們敬你是一條漢子。”

2012年11月23日,5名飛行員圓滿完成了航母的首次起飛與著艦,李媛和同事們不會忘記,“我們設備研制團隊的所有人都喜極而泣,這是對我們數十年付出的告慰。”

試飛結束后,飛行員主動走向李媛,向她表示感謝,并稱這個特種裝置為“阿拉丁神燈”。“他們對她特別親切,因為飛行員知道這個裝置對他們有多重要。”鄭重說。

“有遺憾但不后悔”

十余年的砥礪前行,李媛收獲了很多也錯過了很多。

當在辦公室挑燈夜戰,建立數學模型、首創穩定算法時,她錯過了與家人的晚餐。當身在千里之外,駐廠監造,嚴把質量關時,她錯過了寶寶的第一聲“媽媽”。可李媛說她自己“有遺憾但不后悔”。

她的孩子今年4歲半,盡管孩子還不太懂媽媽為什么不能經常陪伴在自己身邊,但是每當李媛開始收拾行李時,孩子就會不住地哭鬧。“后來每次我要出差之前,我媽都會把孩子帶到看不到我的地方,我去收拾行李。”

前一段時間,有天晚上六點多,李媛接到電話,需要臨時出差,她馬上買好了當天晚上最晚的一趟機票,匆匆下樓,“后來在車上往自家陽臺上望,發現我媽抱著孩子在看我呢,孩子還在那不住地哭。”

有時工作在外,因為趕進度,李媛常常會工作到晚上十點后才能就寢,但此時孩子早已入睡,“經常只能對著視頻看看孩子熟睡的模樣。”如果需要在船上工作,那么李媛和家人就無法聯系,“但是家人很理解我的工作,他們如果在新聞上看到航母的消息,也很自豪!”

事實上,相比于其他企業,他們的工資水平不算高。

但李媛總說,科研女性比較理想主義,她們在物質追求方面比較少,更多的是對從事工作的熱愛,“這份工作雖然辛苦但是光榮。有的公司是用薪水留人,有的公司是用職位留人,而我們研究所就是在用事業留人。”

“這份工作能給我帶來巨大的榮譽感和滿足感。”在李媛看來,航母在國人心中激起的愛國熱情和民族自豪感是無法比擬的,她和同事們要在各自的崗位上繼續堅守、不斷拼搏,為中國國防事業貢獻更多力量。