20日,在河南省鄭州市紫荊山地鐵站,一對雙胞胎姐妹在候車間隙閱讀電子書。

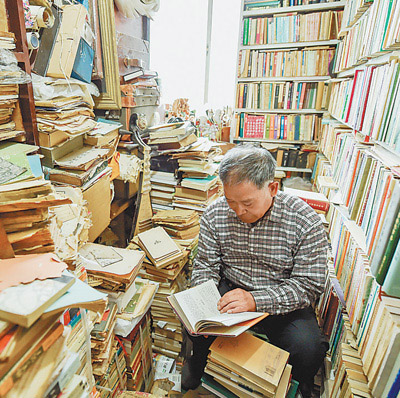

19日,70歲的段存瑞在內蒙古呼和浩特文苑舊書店二樓看書,他開這家舊書店已經30多年。

日前,甘肅省蘭州市七里河小學舉辦“賞中華詩詞 做儒雅少年”詩詞大會。圖為該校老師裝扮成李白、杜甫、白居易等古代詩人,與學生共同參與詩詞大會。

由吳曉波頻道創始人吳曉波編選的新書《我的詩篇:當代中國工人詩歌100首》,將在今年5月1日發布。有調查數據發現:進城務工人員已成為促進近兩年國民閱讀人群增長的重要力量。“工人詩人代表的是中國3億多進城務工人員,他們是物質財富的創造者,用詩歌記錄了中國制造的另一面,我想讓更多人看到他們的努力。”吳曉波說。

淮南礦業集團潘四東礦工人老井是詩集的作者之一,他已在井下工作30多年。“我最愛讀詩,二十四史等國學歷史類書籍我也常看,它們是我寫詩的源泉。”老井說。

閱讀人群持續增長

根據日前發布的第十五次全國國民閱讀調查報告,2017年我國成年人數字化和紙質圖書閱讀率均有所增長。數字化閱讀中,有聲閱讀成為國民閱讀新的增長點,移動有聲APP平臺已經成為聽書的主流選擇。

據行業占有率超過73%的喜馬拉雅FM統計,截至今年2月,平臺用戶總規模突破4.5億,活躍用戶日均收聽時長超過128分鐘。在線內容既包括根據紙書改編的有聲讀物,也有各種原創課程。以清華大學千人計劃教授陳志武開設的《陳志武的金融課》為例,截至4月20日,訂閱數已達15.98萬,課程播放量達1305.1萬次,總銷售額超過千萬元。

紙質書閱讀也在穩步增長。由廣西師范大學出版社發出倡議,并聯合國內20余家出版機構及文化品牌于2018年發起的一項閱讀推廣活動“閱讀一小時”,23日將正式面向所有讀者。他們倡導在世界讀書日當天關閉電子設備一小時,拿起紙質書。

廣西師范大學出版社營銷編輯李迪斐介紹,在圖書館、書店、企事業單位等不同的閱讀地點,讀者將關掉并封存手機,靜心閱讀紙書。“手機閱讀很容易被干擾,比如社交軟件的消息、各類推送提醒等。而倡導紙質閱讀和數字閱讀并不沖突,它是另外一個空間和閱讀形態。”李迪斐說。截至22日15時,在300多個公共空間的報名者達19190人。

“今年參與的近百家單位,會自行組織員工閱讀。一些之前沒想到的機構,比如銀行網點也來報名,無錫一個閱讀組織聯合了當地地鐵1號線,在地鐵通勤時間開展活動。”李迪斐說。

“不管通過什么介質,愛閱讀總是好的。”更偏愛紙質閱讀的吳曉波說,他一年會買200多本書。根據亞馬遜中國日前發布的閱讀報告顯示,平均每天閱讀半小時及以上的受訪者占比達80%。紙電一起讀是受訪者閱讀的主流,55%的受訪者表示在過去一年同時閱讀紙質書和電子書。同時很多受訪者已將閱讀視為生活的重要組成部分。調查顯示,63%的受訪者認為閱讀像陽光一樣,是生活必需。

閱讀內容更加廣泛

全民閱讀的氛圍越來越濃,已成社會共識。在中國新聞出版研究院院長魏玉山看來,這得益于政府、企事業單位和讀者的合力:“今年,全民閱讀第五次寫入《政府工作報告》,公共文化服務保障法和公共圖書館法為全民閱讀提供了好的政策支持。各級單位、出版機構也經常開展閱讀推廣活動,據不完全統計,覆蓋人數超過8億。”

而數字化閱讀,尤其是有聲聽書的快速增長,在魏玉山看來則得益于技術進步:“移動互聯和閱讀終端的發展,極大拓展了閱讀的覆蓋面,閱讀變得觸手可及。”

陳志武覺得,中國過去40年改革開放所取得的經濟成就,是社會閱讀氛圍漸增的根本原因。當一個社會物質不再短缺、社會整體財富激增的時候,文化需求就會增長:“在當下中國人對國家是如何發展起來的,大千世界的方方面面是怎么回事等,都更想要了解,閱讀是了解這些的最佳形式。”

這些趨勢在傳統出版業同樣得到印證。全民閱讀持續向好和近年國家對實體書店的大力扶持分不開。2016年,廣西師范大學出版社第一次在全國范圍內發起針對國內實體書店的“加油!書店”活動時,響應的書店只有30余家,2017年卻超過200家。

“人們對于高品質圖書、個性化閱讀的需求越來越高,因此各類文化產品和服務越來越多。比如閱讀之后,讀者有交流和深度理解的需求,所以很多書店會組織書友會,推出作者或名家講書等活動。”李迪斐說。

閱讀方式不斷拓展

魏玉山認為,當閱讀邊界不斷突破,好的知識服務就會如大浪淘沙般被受眾篩選出來。“事實性知識告訴你是什么,原理性知識告訴你為什么,技能型知識訓練具體技能,人際知識告訴你如何在社會里生存。現在知識服務大多集中在后兩種,心靈雞湯、職場情感類較多,而隨著知識型社會和創新型社會等國家戰略的推進,前兩類將價值更大。”

陳志武進一步分析,提供知識服務的第一個標準應該是真實,“傳播的必須是經過行業內專家學者反復論證的精確知識,在此基礎上受眾要搞清自己的興趣是什么,再找相應的書讀和有聲課程聽,否則很容易淹沒在信息海洋里。”

據悉,中國新聞出版研究院在財政部的支持下,正聯合高校、科研院所、出版機構共同構建新的國家知識服務體系。負責人表示:“我們想把文獻中的知識按結構、分章節提煉,做成產品,20萬字的書變成兩萬字的提綱或者APP,為受眾提供更精準的知識服務。”目前已與一些試點單位,比如人民衛生出版社,聯合開發了“人衛臨床助手”和“人衛用藥助手”程序,用戶輸入病癥就能了解醫學原理,獲取用藥指導。

從最初寫書做紙質出版、寫報紙專欄,到辦微信公號、開音頻課程,吳曉波經歷了媒介生態的變遷,他對好的知識服務的定義是社群化和產品思維:“以前傳播知識更像在一個大廣場,一人說眾人聽。現在是房間,用戶愿意聽才進,甚至可以跟傳播者辯論。”他建議,知識提供者要根據用戶反饋數據改造產品,用戶也要明確定位,找到適合的學習社群。

陳志武覺得,目前課程還多在駕馭宏大話題,接下來他要推出一檔跟生活緊密聯系的經濟學課程。

目前,國家正在大力推進5G和城鄉WiFi進一步覆蓋。“在技術驅動下,未來閱讀方式會越來越多元。”魏玉山說。